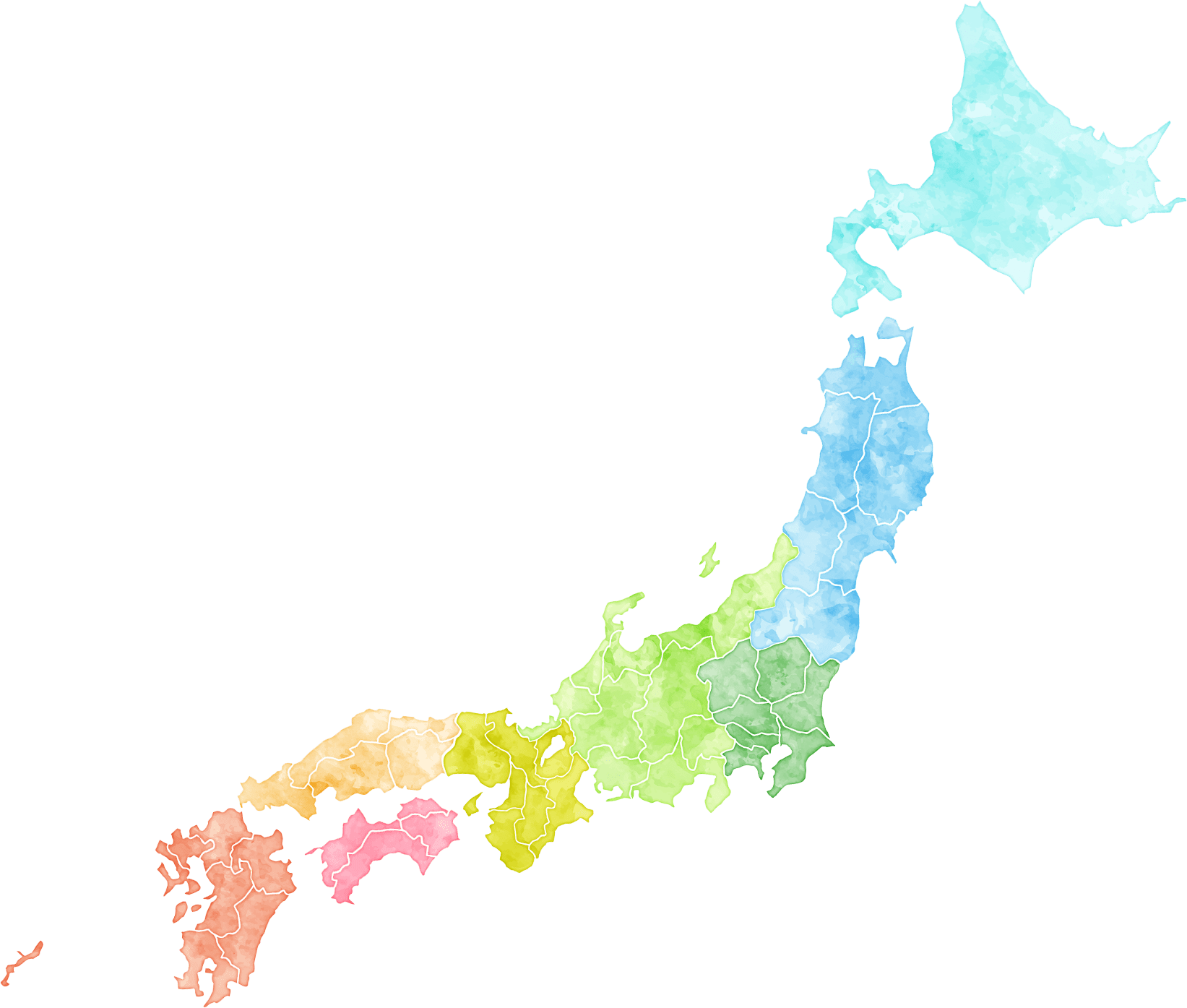

全国40支社・140名以上の

ライフ アカンパニスト(Life Accompanist)が

いつもそばにいます。

※アカンパニスト(Accompanist)とは

伴奏者・ともに楽しみ、ときに支援し、ともに喜ぶ人

Life Accompanist は人生の伴奏者を意味します。

戦後半世紀以上が過ぎ、高度経済成長、

バブル崩壊後失われた10年、15年を経験したわたしたちの暮らしは、

混沌という大海に投げ出されたことに等しく、

一人ひとりが、進むべき道を自ら考え、

航海に出て行かなければならない時代となりました。

わたしたちFPエージェンツは、

お客様の人生におけるさまざまなリスクに対処すべく、

人生という航海の羅針盤を提供いたします。

「Always beside you…FPAgents」 を理念に、

お客様と大切なご家族をお守りするエージェントとしてお仕えし、

いつもそばにいる身近な相談役を目指します。

- 本社 –

千葉県

千葉市花見川区

東北エリア

6支店

関東甲信エリア

11支店

東海北陸エリア

8支店

関西エリア

7支店

九州エリア

8支店

全国40支社・140名以上の

ライフ アカンパニスト(Life Accompanist)が

いつもそばにいます。

※アカンパニスト(Accompanist)とは

伴奏者・ともに楽しみ、ときに支援し、ともに喜ぶ人

Life Accompanist は人生の伴奏者を意味します。

安心と希望に満ちた地域を増やす

安心と希望を届けるだけでなく、人と人をつなぎ安心の輪をつくる

安心だけでなく希望を提供する。そして世代を超えて守り続ける

営業時間9:30~17:30/定休日:土日祝